椰风蕉雨“下南洋”:马来西亚历史文化调研

Body

中山大学中文系(珠海)高度重视本科教学质量的提升以及本科生学术潜质的培养,注重第一课堂与第二课堂的有机结合。围绕学校“德才兼备、领袖气质、家国情怀”的人才培养目标,中文系(珠海)在教学实践中对优秀学生实施本科教育动态调整计划,以培养具有国际视野的优秀人才。华文文学与文化研究平台是中文系(珠海)戮力打造的三大平台之一,为了配合核心课程《华文文学(一)》的教学实践,2019年8月16日至22日本系开展了首次优秀本科生马来西亚调研活动。

旧雨椰风外,连冈橡叶青。在带队老师马峰的带领下,五名优秀本科生前往马来西亚进行了为期一周的历史文化调研。通过此次调研,师生们共同感受了多元独特的马来西亚人文历史、风俗民情,也感受了华人华侨在这片异国他乡的土地上为争取华文教育而筚路蓝缕艰苦奋斗的精神。读万卷书,行万里路,马来西亚历史文化调研项目给同学们继续深入学习华文文学以启发和感悟。

(一)华侨华人篇

家在梦中何日到,春生江上几人还?博物馆第一站我们来到位于吉隆坡市中心的陈氏书院,书院内外的装饰古典而厚重,雕梁画栋,惟妙惟肖。书院仿广州西关陈氏书院而建,承载着南来华人的思乡之愁,记录着华人在异乡筚路蓝缕与守望相助的悠悠历史。

飘零作客滞南洲,时序浑忘春也秋。第二站我们参观了林连玉纪念馆,林连玉被称为“华人教总”,他付出半生心力为华人争取平等的公民权利,尤其是为华人的受教育权奔走呼号,即使受到当局压迫他也从未放弃理想。“我头上是天,脚下是地,我林连玉顶天立地!”铿锵若此,真乃大丈夫也!

永乐满朝人济济,西洋万里水茫茫。第三站我们访问了位于马六甲的郑和博物馆,馆内陈列着大量明朝文物,如象牙、兵器、银器等等。展馆二楼还有微缩版的郑和舰队模型,相比起文字,这些展览品更具直击人心的冲击力,它们作为历史遗产,静静地叙述着大明王朝曾经的磅礴壮阔的历史。

人事有代谢,往来成古今。的确,寒来暑往,时光流逝,历史是无法改变的事实。但是在第四站华人博物馆,我们发现在每一次动荡与苦难之中,如卖猪仔、抗日、排华等事件,华人总能凭借坚韧的民族性格与文化力量,在夹缝中实现生长,延续生命。所以我们有理由相信随着中国日益强大开放,华人文化在海外一定越来越繁盛,越来越充满活力与希望。

(二)华文教育篇

在七日的行程里,师生分别参观了马来亚大学(简称马大)中文系、新纪元大学学院中文系、拉曼大学中华研究院,深入了解马来西亚的华文教育。

马大中文系成立于1963年,至今已培养超过3500名主修和辅修学生,130多名硕士研究生以及20多名博士研究生。马大中文系重视学术研究,定期出版学术论文集《汉学研究学刊》等。常年举办的活动有新学年迎新周、文学双周及各类研讨会、学术讲座、座谈会、校外课程等。同时,马大中文系还办有《基本概念》《如果玫瑰不叫玫瑰》《诗家重地》等优秀学生刊物。

马来西亚拉曼大学中文系成立于2002年8月,是创校初期的八个科系之一,其设置目标是人文教育与学术研究并重,培育德智兼备人才,并逐步发展成为本区域的重点中文教学与研究中心。目前,中文系分为两个校区:八打灵校区负责硕士、博士课程及在职班学士课程,金宝校区则主要负责学士课程。拉曼大学中文系背负着一个重大使命,即延续母语教育至大学教育之完整性。拉曼大学中文系设有学士、硕士、博士班,除了用中文教学之外,亦允许学生采用中文撰写论文。

新纪元大学学院中文系是该校于1998年创办时首先开设的科系之一。中文系秉承学院“多元开放,成人成才;源自社会,回馈社会”的办学理念,以发扬中华文化及学术为宗旨。本系拥有专业的师资团队,领域多元,涵盖古典文献学、古典文学至现当代文学,兼备本土汉学研究与马华文学研究。同时,新纪元学院中文系学生还创办了《新光》《中文人》等学生杂志。

(三)华文文学篇

在马来亚大学举办的“深耕创作班”讲座中,散文组由作家王修捷主讲“哲理散文”。王修捷先生在讲座中介绍了哲理散文创作的四大基本要求,即“思路清晰、对话题的高度熟悉、具备散文的基本特质、对话的流动”,训练方法对应即“大量阅读、关注学界观点以及从表相到实相地写出层次感”。然后,他以卡尔维诺的《准》作为范例,分析由“一点展开”的哲理散文写作手法。

拉曼大学许文荣副教授以《马华文学百年发展历程观察》为题,精炼而又深入地向我们展示了马华文学百年历程。从《马来纪年》中记载的明汉丽宝公主远嫁马六甲苏丹满速沙,到1840年后华人移民入驻开办华文教育,从丘菽园、黄遵宪的古典文学,到郁达夫等南来作家的现代文学,再到张贵兴等人的后现代主义作品。马来西亚华人在异国的土地上,为后代能够堂堂正正说中文而奋斗。他们用母语书写着华人的生存状态,揭露种族、宗教、社会问题,加快马来西亚的现代化进程。

《东南亚女性文学专题》由拉曼大学中文系系主任廖冰凌副教授主讲。她首先厘定了女性文学的概念,随后探讨东西方女性文学共通的主题以及发展的困境,如书籍出版权、冠名权、社会对于知识女性的偏见等。最后,以《别再提起》《茉莉花》等作品分析东南亚女性文学独特的文学书写内容,如族群、宗教、大中华主义的反思、文学与历史的对话等等。讲座中,她就同学们提出的两个问题:女性作家标签对于女性文学发展的利弊,男性书写与女性书写的特征与差异,进行了回答与交流。

(四)作家访谈篇

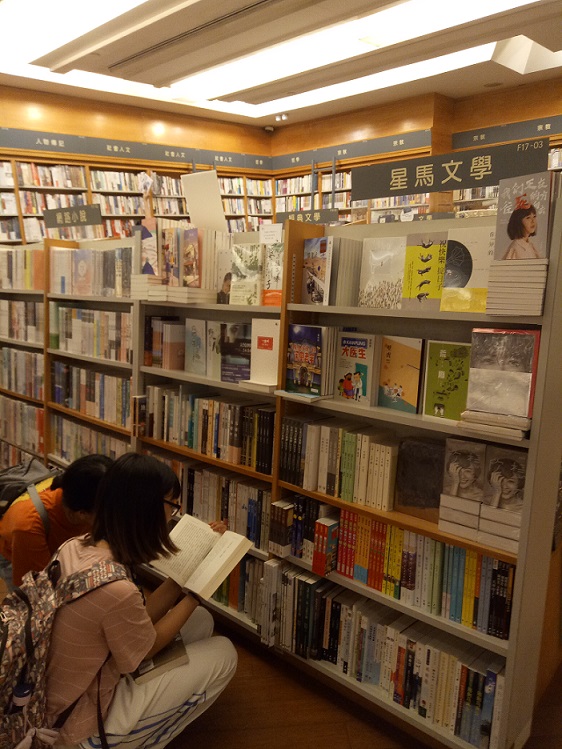

在这七天里,同学们共与三位马华文学的作家展开了面对面的交流。马来亚大学的潘碧华老师既是一位优秀的马华文坛作家,同时也在今年正式就职马来西亚华文作家协会主席,马华文学的创作现状让她时刻心系崭露头角的文学新人。在马来亚大学中文系古朴优雅的《红楼梦》专题图书馆内,潘老师向我们介绍了马华文坛的基本情况。马华文坛正处于一个机遇与困境并存的态势之中,在本土华文文学的创作与出版呈现萎缩状的同时,本地区与海外华文文学的创作比赛日益增多,对青年作家的培养与推介更是不遗余力,给予了青年华文作家以极大的机会可能。此外,为“推动文学风气,培养未来的写作和教育接班人”,潘碧华老师毫不吝惜地对马华文学创作中的儿童文学表示鼓励和支持。在她看来,儿童文学的创作价值不仅仅在于其文学价值本身,更在于其所携带的社会价值。优秀的作家作品能够赋予孩童潜移默化的文化影响,培养他们的文学兴趣,并最终为马华文学的发展保留火种,重燃新生。

最后,文学的传播是扩大文化影响力的希望,马华作协希望加强华文文学的译介与传播,“把我们的文学介绍给其他种族”。 在许文荣老师的百年文学梳理中,族群的冲突与和解一直是现当代马华文坛的重要题材,由此不难看出基于马来西亚多元文化的现实境况,马华文学也注定要走出一条传播与交流的路径。而廖冰凌老师同样指出,拥有书写的权力,意味着我们需要学会“如何变成一个更好的人”,对真善美的追求是跨越种族、性别等隔阂的人之根本。通过文化交流,加深不同族群之间的了解与互信,在文学作品中找寻人类的共生价值,消弭种种因封闭与猜疑而产生的文化冲突,或许正是文学始终承载的至高使命。

(五)多元文化篇

多元,是马来西亚的一大特色。马来人、华人、印度人构成了马来西亚三大主要群体,不同种族的人在马来西亚共生共荣,多种文化的碰撞为这片土地增添了更多生机活力。

峇峇与娘惹,便是马来西亚多元种族社会的一种特殊产物。在马来西亚,人们口耳相传着一个美丽的传说:中国明朝皇帝曾经将一位公主远嫁给马六甲王国的苏丹满速沙,名为汉丽宝。虽然中国古典文献中并无相关记载,但却充分反映出早在600年前,马来人与华人通婚以加强彼此的联系。事实上,在郑和率领船队跨越万里,在风浪声中将中华文明的种子播撒到南洋后,无数中国人来到南洋,并在这片异国的土地上扎根、繁衍生息。华人与马来人通婚产下的后代,男性称为峇峇,女性称为娘惹。他们在保存和传承中华文化的同时,又与马来西亚本土环境、习俗相融合,构建了独特的文化。无论是融汇了多种语言的峇峇语、精美鲜艳的娘惹衫,还是风格独特的传统娘惹菜,都将如烟往事一点一滴凝聚起来,将那段辉煌的文化融合史一一呈现,让人触摸到一个特殊群体跳动的脉搏。

印度人,是马来西亚三大主要族群之一。印度人移居马来西亚的历史最早可追溯到公元初年左右;后来马六甲殖民者为发展经济,对劳工有大量需求,导致许多印度人背井离乡移居马来亚;到如今,印裔人口仍占马来西亚总人口的百分之六左右,为马来西亚第三大族群。在马来西亚,随处可见五彩缤纷的印度美食、雕工华美的印度庙宇、精细柔美的沙丽、珠光宝气的首饰、熙熙攘攘的印度街等,它们无不成为马来西亚多元文化社会的体现。

马来文化、中华文化、印度文化在多元族群的风雨中、在多姿多彩的土地上,共生共荣;包容与被包容,无疑是一个艰涩的磨合过程,但最终定会绽放出一朵文化奇葩。

(六)学子感言篇

在华人博物馆“下南洋厅”,讲述“卖猪仔”的纪录片令人惊心动魄,我无法直视照片中“猪仔”干瘦如柴的身体和他们周围遍布的同胞的尸体;“抗日厅”则记录了亲历者对日军屠杀华人和英殖民政府压迫游击军队的沉痛回忆……这些带着重量的文字狠狠砸向后人;我沉郁不已,原来多知晓一分就多懂得一分,这是理解之同情。 ——庄泽远

这七天就像一艘时光船,带我们穿梭600年:郑和下西洋时的涛声犹在耳畔;清朝末期华工背井离乡的血泪岁月诉尽苦难;抗战时期华侨华人穿梭在枪林弹雨中抵抗日寇;华人在种族主义的夹缝中艰难求存,力争华教天地,不屈不挠;历史颠簸,路途坎坷都不曾打倒在马来西亚生活的华人,他们仍将在未来联同马来西亚所有族群,一起催生绽放马来西亚多元文化的奇葩。——许涵

马华文学的发展与传播也许可以在某种程度上改变华人话语权力的弱势,但更重要的是,唯有文化的交流,才能增进族群之间的了解与互信,才能减少因为无谓的猜忌而产生的冲突,从而摆脱族群之间的隔阂与对立。——肖雯川

看着手上的《星洲日报》关于马来西亚各民族生活的报道,我突然间感到在这样一个多元文化构成的国家,此时此刻人们并未因狭隘的宗教和民族主义而迷失于现实,相反,各个不同的族群和谐共存,一同追寻着属于他们的未来。——庄泽鑫

我是中国人,讲中国话天经地义。但我并不知道马来西亚华人为了让自己的后代能够堂堂正正地说华语,需要经历如此多的曲折与斗争。在与老师的交流中,我们从社会科学统计的角度了解到,随着中国改革开放,中文经济价值的上升,更多的华人家长愿意将子女送入华校读书。独立中学学生的总人数以每年5000人的数量在上升;各类文学奖屡现青年才俊…藉此,我相信马华文学会更好,马华教育会更好更完善。——杨光