中文系(珠海)马克思学习小组六月学习活动 ——改革开放史专题学习

Body

中文系(珠海)马克思主义学习小组本月组织全体团员学习伟大的历史转折改革开放的历史,以下是部分学习材料和学习心得展示。

一.学习材料

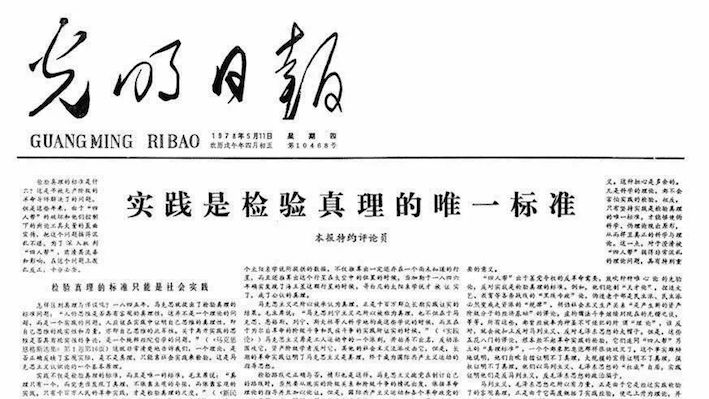

如何区别真理与谬误?1845年,马克思就提出了关于检验真理的标准问题。“人的思维是否具有客观的真理性这并不是一个理论的问题,而是一个实践的问题。人应该在实践中证明自己思维的真理性。”这就非常清楚地告诉我们,一个理论,是否正确反映了客观实际,是不是真理,只能通过社会实践来检验。实践不但是检验真理的标准,而且是唯一标准。这段充盈着马克思唯物主义辩证法智慧的论述摘自1978年5月发表在《光明日报》上的一篇文章。这在如今看起来近乎于常识的观点,在当时却引发了全社会空前激烈的讨论。这又是为什么呢?

1976年,党中央以雷霆手段粉碎“四人帮”,结束了“文化大革命”。虽然人们摆脱了束缚,但毕竟被“绑”得太久,多年来存在的“左”的错误仍然像无形的“紧箍咒”禁锢着人们的思想。最具代表性的就是“两个凡是”的错误主张,即“凡是毛主席做出的决策我们都要坚决地维护”“凡是毛主席的指示我们都要始终不渝地遵循”。思想是行动的先导,人们急切地期待着党和国家能够迅速摆脱困境迈开大步向前,就必然要念一段“松箍咒”,来一场实事求是与“两个凡是”的较量。因为与“两个凡是”尖锐对立并且触及盛行多年的思想僵化和个人崇拜,这场大讨论从一开始就受到一些人的强烈指责,面临巨大压力。关键时刻,邓小平给予了及时而有力的支持。他在全军政治工作会议上发表讲话,号召大家“拨乱反正,打破精神枷锁,使我们的思想来个大解放”。这场讨论冲破了“两个凡是”的严重束缚,为具有划时代意义的党的十一届三中全会作了重要的思想准备。

在中国共产党的历史上,召开过很多重要会议,但有两次会议因为扭转了危局而堪称“伟大转折”。一次是遵义会议,另一次就是十一届三中全会。习近平总书记在评价十一届三中全会历史意义时,这样说道:“在邓小平同志和老一辈革命家支持下,党的十一届三中全会冲破长期‘左’的错误的严重束缚,批评‘两个凡是’的错误方针,充分肯定必须完整准确地掌握毛泽东思想的科学体系。高度评价关于真理标准问题的讨论,果断结束‘以阶级斗争为纲’,重新确立马克思主义的思想路线、政治路线、组织路线。从此,我国改革开放拉开了大幕。”

全面改革也有一个从哪里下手的问题。陈云在十一届三中全会前的中央工作会议上就提出“要先把农民这一头安稳下来”“摆稳了这一头就是摆稳了大多数,七亿多人口稳定了,天下就大定了”。因此,改革的浪潮首先从农村掀起。

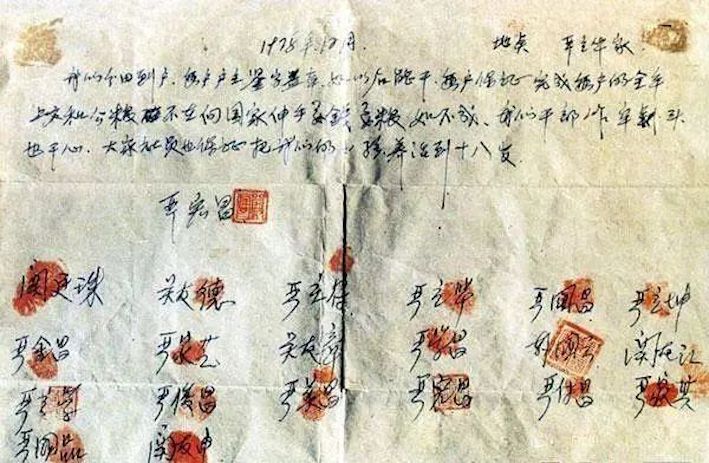

1978年11月的一个晚上,安徽小岗村西头严立华家低矮破旧的茅草房里挤满了18户农民代表。那一年,安徽遭遇大旱,村民们只得拖儿带女外出讨饭。这天大家聚在一起就是要商量,究竟是捆在一起继续受穷,还是另谋出路,分田到户。但那个年代搞分田到户很可能被扣上“走资本主义道路”的大帽子挨批判,甚至被划为“现行反革命分子”送进监狱。但是为了带领村民们闯出一条生路,队长严俊昌冒着身败名裂的巨大风险决定分田到户。18个庄稼汉以“托孤”的方式在一份责任书上按下了红手印,承诺如果队干部为此蹲了班房,全队社员共同负责把他们的孩子抚养到18岁。

2016年4月25日,习近平总书记来到小岗村“当年农家”院落,回顾起那时的场景不由得发出感慨,“当年贴着身家性命干的事变成中国改革的一声惊雷,成为中国改革的标志”。在此之后,城市经济体制改革初步展开,对外开放迈出坚实步伐。一个个经济特区拔地而起,党和国家的领导制度也发生了重大变革。改革开放的雄伟画卷在中华大地上不可阻挡地次第展开。

二.学习心得

徐颜吉子:

我们都知道,1978年12月,党的十一届三中全会在北京召开。会议作出把全党工作着重点转移到社会主义现代化建设上来、实行改革开放的历史性决策,实现了新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折,开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期。

改革开放40多年来,我们国家发生了翻天覆地的变化,取得了举世瞩目的巨大成就。

改革开放史是一部当代史,我们都是改革开放的亲历者、参与者和见证者。正是由于改革开放,新中国迎来了从站起来到富起来、强起来的伟大飞跃;正是由于改革开放,中国共产党在长期执政条件下战胜了各种风险挑战,不断与时俱进,永葆生机活力;也正是由于改革开放,我们在世界上把社会主义的旗帜举住了、举稳了。

改革开放是决定当代中国命运的关键抉择,是发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的必由之路;改革开放这一创造性的伟大实践,深刻改变了中国经济社会的面貌,使国家走向了富强,人民实现了富裕!

毕金诺:

我们纪念邓小平,感悟他的伟大,是因为他信念坚定,热爱人民,对祖国无限忠诚。邓小平同志曾深情地说:“我是三下三上的人,对什么问题都持乐观态度,相信自己的信念总会实现,如果没有这样的信念,我是活不到今天的”。他用自己的言行印证了马克思主义真理的巨大威力,说明了全心全意为人民服务是共产党人的根本宗旨,也是力量的源泉。革命理想高于天。可以说,没有一大批具有坚定共产主义理想的中华儿女,就没有中国共产党,也就没有新中国,更没有今天我国的发展进步。因此,要把我国发展地更好,离不开理想信念的力量。我们共产党人锤炼党性,首要的就是坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想,坚忍不拔、风雨无阻朝着我们的目标奋勇前进。而爱祖国、爱人民,则是最深沉、最有力量的情感,是博大之爱。我们要始终为人民利益而奋斗,任何时候任何条件下都忠于祖国、忠于人民。

廖蓝菲:

当看到安徽省滁州市凤阳县小岗村这一地名时,我的脑海中便不由得浮现出在改革开放之初,家庭联产承包制这一制度是如何极大地解放了农村生产力,让人们的生活富裕了起来……在粉碎了四人帮之后,中国的经济需要恢复与发展,而在这时候提出来的改革开放,无疑是为我们的发展指出了一条明路,在正确的道路上,那个时代的前辈们团结一心,共克时艰,最终才带来了中国如今的富强生活。我们每一个人都应该感念改革开放,珍惜当下生活,共创美好未来。

林培源:

在四十二年前,小岗村的几十位村民们,同生产队长签下了一张十分“特殊”的契约。而这张契约,正式拉开了中国改革开放的大幕。时至今日,这种敢为人先的精神,依然让我们感到赞叹和敬佩。

改革开放这一伟大政策,是我们党结合中国实际,为我们国家和民族走向伟大复兴作出的最为重要的抉择。改革开放,最为关键的,是要有创新精神,要有奋斗精神。我们一方面要尊重现实条件,对于中国的具体国情有着基本的了解,同时也在此基础上,逐步推动我们的制度不断完善。作为新时代的青年,要将敢于实践创新,在广阔的舞台上为实现人生理想和国家富强而不懈奋斗。

龚悦:

1978年,随着十一届三中全会的召开,改革开放的历史大幕正式拉开,中国走出了十年动荡的混乱局面,在重大历史关头做出了正确的政治决断和战略抉择。

过去四十余年的历史已经向我们证明,改革开放的抉择是正确的、符合历史潮流的。“贫穷不是社会主义”,在建设社会主义初级阶段和实现民族复兴的历史过程中,我们必须提高我们的生产力水平、促进社会经济的发展、使国家实现“富起来”的阶段性目标。在过去的四十年里,我们实现了经济的快速发展、科技的进步、人民生活水平的提高、推进社会主义现代化事业的进步,为实现民族复兴和建设社会主义现代化强国的目标奠定了坚实的物质基础。

新中国的历史是一个不可分割的整体,建国初三十年的社会主义建设和改革开放四十年的经济进步共同为我们今天的美好生活奠定了基础,在建党百年之际,我们应当继承前辈的事业和斗争精神,将自己的青春奉献在实现中华民族伟大复兴、建设社会主义现代化强国和实现共产主义的远大理想之中,用自己的双手创造一个美好的未来!

关樱雯:

安徽省凤阳县小岗村的十几位按下红手印决心要“包产到户”的村民们,不仅仅为自身带来了收入的增加、生活的改善,更是为全国带来了新的启发和方案。改革开放政策的实施,为我国带来了巨大的改变,老一辈的人们对此更是印象深刻。谈及对改革开放前后的生活对比,父辈人总是滔滔不绝,在日常必备物质的供给上、在多样商品的需求上、在精神活动的发展上,都有着鲜明的对比,在他们那朴素的话语中,我们更能深刻感受到,党和国家作出的改革开放举措,是切切实实为人民谋取了利益、让人民过上了更好的生活!

吴鑫辰:

改革开放40多年来,我们国家发生了翻天覆地的变化,取得了举世瞩目的巨大成就。改革开放史是一部当代史,我们都是改革开放的亲历者、参与者和见证者。正是由于改革开放,新中国迎来了从站起来到富起来、强起来的伟大飞跃;正是由于改革开放,中国共产党在长期执政条件下战胜了各种风险挑战,不断与时俱进,永葆生机活力;也正是由于改革开放,我们在世界上把社会主义的旗帜举住了、举稳了。

实践证明,没有改革开放,就没有中国特色社会主义,就没有中国社会主义的现代化。把改革开放贯穿于社会主义社会发展的全过程,就能使中国特色社会主义道路越走越宽广。改革开放是决定当代中国命运的关键抉择,是发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的必由之路。所以我们要敢于迎难而上,突破攻坚,掀起深化改革开放的新热潮,奋力创造新时代改革开放新奇迹。