重走鲁迅路|中文系(珠海)现当代文学经典细读课程调研小组北京、上海考察调研之行圆满结束

Body

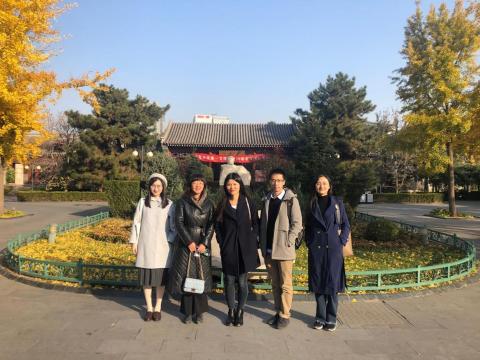

为进一步提高我系核心通识课程“现当代文学经典细读”课程质量,丰富并完善教学内容,树立该门核心通识课的课程标杆,11月14至19日,中文系(珠海)开展了首次现当代文学经典细读课程建设活动之经典作家历史现场调研。在陈洁老师带领下,中文系(珠海)5名师生前往北京、上海进行了为期一周的历史现场调研。

此次调研,中文系(珠海)师生分别走访、调研了北京鲁迅博物馆、西三条鲁迅故居、中国国家博物馆、绍兴会馆、八道湾十一号周氏兄弟旧居、上海鲁迅纪念馆、中国左翼作家联盟会址纪念馆。通过系统考察中国新文学史上最重要的文学家鲁迅生活过的两大重要据点,老师和同学们均深切体会到,要更全面地认识一位作家,有必要对他曾经所处的空间进行实事求是的考察,作为文学研究者,钩沉史料、去伪存真是进行经典细读必不可少的一步。

第一站:北京鲁迅博物馆

11月15日,中文系(珠海)师生们来到此次调研的第一站——北京鲁迅博物馆。鲁迅博物馆以时间为序,按地区展览,将整个展览馆分为:鲁迅在绍兴、南京、日本、北京、厦门、广州、上海。详实的图片与实物资料前,配有细致的文字解说,同时辅以鲁迅在各地活动的简表、与鲁迅有关的人物小传、以及鲁迅到过地方的介绍等。

鲁迅博物馆的西侧是西三条鲁迅故居,这是经鲁迅亲自设计改建而成的一座小四合院,也是鲁迅在北京最后两年的居所。鲁迅在西三条胡同居住的时间虽然只有两年多,但却是他在北京工作最紧张、写作最勤奋的一段时间。散文集《野草》、杂文集《坟》《华盖集》《华盖集续编》以及小说集《彷徨》、散文集《朝花夕拾》中的部分文章,《中国小说史略(下卷)》《热风》等均创作于此期。与八道湾相比,西三条鲁迅故居物质条件显然很差,但鲁迅的工作效率并未因此降低。

第二站:中国国家博物馆

11月15日下午,中文系(珠海)师生们参观了中国国家博物馆。

调研组师生们非常幸运地于“回归之路——新中国成立70周年流失文物回归成果展”中一睹圆明园马首铜像的风采。马首铜像于11月13日回归祖国,与牛首、猴首、虎首、猪首、鼠首、兔首6尊兽首相聚于北京博物馆“回归之路”展览中。它见证了1860年英法联军攻陷北京,万园之园的毁灭,记录了中国令人唏嘘的往事,它的回归牵动着亿万国人的心弦。一件件珍宝的“回归之路”正昭示着中华民族从屈辱危亡走向伟大复兴的历史脚步。

第三站:绍兴会馆

11月16日上午,调研小组来到本次考察参观的第三站——绍兴会馆。

绍兴会馆位于北京宣武门外南半截胡同路西,这是鲁迅初到北京居住的地方,也是除绍兴老家外居住时间最长的居所。1912年5月6日至1919年11月20日,鲁迅在这里共住了七年零六个半月的时间。在这里,鲁迅写出了他的第一篇白话小说《狂人日记》,并首次以“鲁迅”的笔名发表于1918年5月15日出版的《新青年》4卷上。正如鲁迅在《呐喊·自序》中所说:“从此以后,便一发而不可收”,创作出了一系列作品。如继《狂人日记》之后的《孔乙己》《药》《明天》《一件小事》等短篇小说,《我之节烈观》《我们怎样做父亲》等重要论文以及二十七篇随感录。

第四站:八道湾十一号周氏兄弟旧居

第五站:上海鲁迅纪念馆

11月17日,中文系(珠海)师生告别北京,奔赴此次调研的最后一站同时也是鲁迅先生人生的最后一站——上海。鲁迅在上海走过了生命的最后十年,初到上海居住的景云里,后来移居的拉莫斯公寓,以及最后的大陆新村九号,都是研究上海鲁迅思想变化的重要史料。

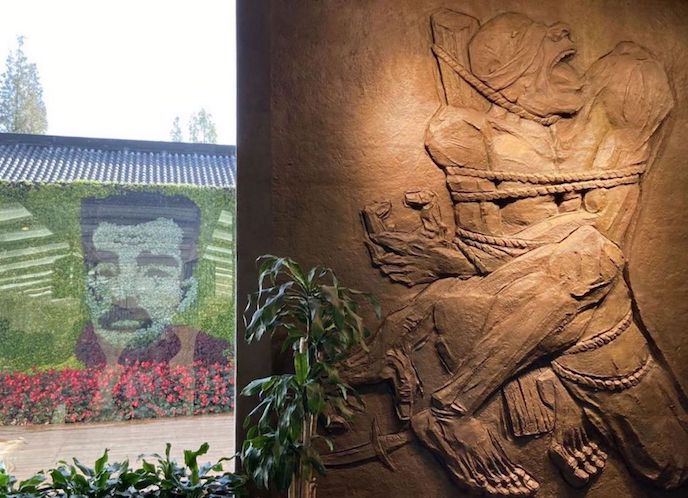

19日上午,在上海鲁迅纪念馆研究员施晓燕老师的引导下,我系师生调研了上海鲁迅纪念馆、中国左翼作家联盟会址纪念馆并拜访了鲁迅先生之墓。上海鲁迅纪念馆陈列的一帧帧鲁迅和家人在上海的旧影,一幅幅上世纪二三十年代上海街市、商店的老照片,均展示着鲁迅在上海工作、生活及活动的足迹。

鲁迅先生墓与上海鲁迅纪念馆同处于一所英式的公园内,虽已更名为“鲁迅公园”,但当地人仍多称为“虹口公园”。“虹口公园”是简单的地理空间,“鲁迅公园”则是带有社会文化内涵的特殊“场域”,其中双重空间的解读值得深入探究。中文系(珠海)师生们怀着沉重与缅怀的心情拜访了鲁迅先生之墓。这是每一位现当代文学研究者的“朝圣”之地,因鲁迅先生永眠于此,它不再是一片单纯的凝聚记忆的墓地,更承载了感召青年与教化民众的社会功效。走出鲁迅公园,中文系(珠海)现当代文学经典细读调研活动也告以结束。

法国社会学家皮埃尔·布迪厄承继福柯等人的理论学说,提出了场域理论。他所定义的场域实质上是一种具有独立性的社会空间,对鲁迅所处的“场域”进行深度地考察和发掘开始成为当代鲁学的重要研究内容,在发掘史料和鲁迅研究“再问题化”上均有着不可替代的价值和意义。21世纪以来,中国鲁迅学逐步走上了回到当年历史语境、致力于对鲁迅作出理性分析、多元化地看待鲁迅并从中汲取经验以指导现实的科学道路,并取得了与20世纪截然不同的新成果。如朱崇科教授《广州鲁迅》一书,陈洁副教授《鲁迅与教育部同僚交游考论》以及北京鲁迅博物馆黄乔生副馆长的《八道湾十一号》,均是在对鲁迅生存“场域”史料的深度挖掘的坚实基础上作出的精彩且具重大影响的论述。

此次“场域”的实地考察与体验,不仅使老师和同学们对时代、鲁迅的认识更加形象化、细节化,更能生发出有关鲁迅研究更深层次的思考,同时也有助于修读的学生们更好地学习、解读前人的鲁迅研究成果,进一步达到了“现当代文学经典细读”作为“一院一课”核心通识课的建设要求,推进了该门课程更加明确课程定位、细化课程内容和加深同学们对课程的理解。