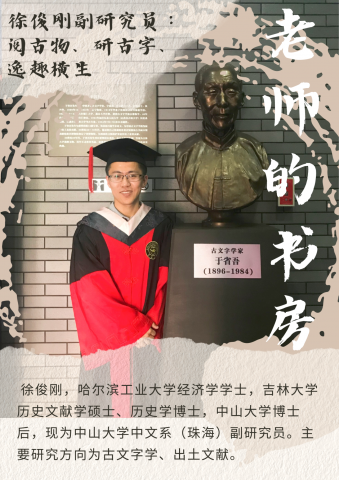

老师的书房 | 徐俊刚:阅古物、研古字、逸趣横生

Body

![]()

大家能认出下面五个古文字吗?

![]()

(答案在本篇推文里喔)

一、书

字形出处:颂簋,《殷周金文集成》(4338)

【释文】:“书”,从聿,者声,“者”即是声符,又似笔下所写之文。本义是书写,引申为“成本的著作”。标题即取此引申义。

“书非借不能读,非打折不能买。”

走进办公室,放置于桌面上的《早期中国青铜戈·戟研究》映入我们眼帘。这是一本考古学的专著,徐俊刚老师想尝试借鉴考古学的研究方法来推进自己正在主持进行的科研项目。

![]()

在读博之前,徐俊刚老师曾读过许多古今中外的书籍,而随着在古文字学领域研究的深入,他的阅读也逐渐专深化,更多地服务于自己的研究。但在专业书籍的阅读之余,徐俊刚老师也很喜欢自然科学方面的书——比如古生物学,“我平时会看一些关于植物标本、恐龙的书籍。”

徐俊刚老师回想起上学时的读书经历,略带玩笑地说道:“我以前为自己定了一个读书买书的标准,叫做‘书非借不能读,非打折不能买。’”

“书非借不能读”是指要充分利用图书馆、资料室与电子书等公共资源,它们在大多情况下能够满足我们日常的学习阅读。对于古文字研究而言,电子书在阅览甲骨、竹简等文献时有着独特优势,本需要反复拖动的文献图片在竖版显示屏中一览无余;此外,读者可以通过放大电子文献图片,观察刀口细节与墨迹重叠,从而判断文字契刻的方式和书写的先后。

综合“书非借不能读”的读书标准,徐俊刚老师解释着“非打折不能买”的买书原则,提出了两类优先购买的书:一是原始资料类,若价格合适并辅以优惠,那么入手是非常划算的选择。考虑到文字学书籍往往印刷量小,许多书绝版后的价格“一骑绝尘”,因此对于那些预计不会再版的书籍,在经济实力允许时可以提早购买。二是领域权威类,古文字领域如张政烺先生、裘锡圭先生与林沄先生等大师的文集,自然需要此方向的学习者们买后加以精读。“但如果经济基础稍弱,或是书价已被炒高,则没有必要为了买而买,尽量综合利用各方资源为上。”

古文字学的书库中既有体量适中的研究专著,也不乏沉甸甸的“大部头”,它们往往是基础的原始资料及相关注解。徐俊刚老师两手比划着介绍道:“我们文字学好多书在面积上可能是一般书本的四倍大小。”面积扩展、厚度增长,购置书籍的成本也自然“水涨船高”,动辄万元的丛书既让人难以解囊,也对存储空间提出了更高要求。

二、房

字形出处:《睡虎地秦墓竹简·封诊式》

【释文】:“房”,《说文解字》:“室在㫄也。”指正室两旁的房屋,与今之“房”义不等同。标题取“放东西的建筑物”之义,本文即指“书房”之“房”。

“相看两不厌”——“我看书很喜欢,书看我也很喜欢,书房对我而言就是这样。”

由于家中没有单独划出书房的空间,徐俊刚老师的书籍大多置于办公室的书柜中。“这些书其实放了两层。”徐俊刚老师起身打开书柜,我们的目光顺着他的指示越过外侧的书籍,惊讶地望见了柜内的第二层。“这一层是经部与子部,上面这一堆是集部……”他如数家珍般介绍着,并总结了一套实用性的摆放顺序:常用的书在外侧,不常用的在内侧,而很长时间不动的则会收进箱中。

![]()

不仅对纸质书分门别类,徐俊刚老师在为电子书排序时也费了一番心力。最初依循甲骨、金文、楚简的主题分类不时遭遇“挑战”:兼跨多领域的书籍既不好归于既有分区,也不便另设新的分区,“对于我这种有点追求完美的人会有些难受。”现在,老师的电子书大多按出版时代、年份进行标注,在检索工具的帮助下可以快速定位。

望向层层垒叠的书山,徐俊刚老师对“理想书房”也有着自己的构想。首先是容纳空间的扩展,“我不想分为里外两层排列,最好每本书都能直观地被我看到”。而较之实木书架,他更喜欢简洁的铁质书架,“原来的木书柜,分隔板都被书压塌了”,徐俊刚老师指了指“减负”后仍显辛苦的书柜,“我就喜欢咱们图书馆的铁架子,结实、实用、容量大”。其次,喜欢花草相伴的他也希望书房能有绿植点缀,作为阅读疲劳后的舒缓与休憩。

这样的“理想书房”看似简单,却也可围出一片远离外界纷扰的净土。“躲进小楼成一统,管他冬夏与春秋”,徐俊刚老师如此阐述着自己对书房的理解。当关上房门,相对隔绝的空间中只剩下人与书,这是怎样的体验?对此徐俊刚老师的回答是“相看两不厌”——“我看书很喜欢,书看我也很喜欢,书房对我而言就是这样。”

三、古

字形出处:《甲骨文合集》20149

【释文】:“古”的最初写法,从干(盾)从口,表盾坚固之意,假借为“古代”之“古”。标题为“好古”之“古”,取其“过去的,时代久远的”之义。

“人类对于未知的东西,总是特别地喜欢。有人选择探索未来,有人选择探索过去,我选择的就是后者。”

当被问及为何会选择“冷门绝学”古文字这一学科时,徐俊刚老师直言最基本的原因仅仅是源于自己纯粹的、简单的“喜欢”,而并没有担忧能否学好、是否利于找工作等功利性的考虑。“这是一个很任性的行为!”

喜欢古文字,与徐俊刚老师自幼的阅读兴趣密不可分。徐老师自小就徜徉于先秦以前的“老”书籍世界中,有着“好古”的个性,“对越老的东西越喜欢”。钟毓龙先生的《上古神话演义》是引导其“入坑”的启蒙书籍,该书以三皇五帝、帝喾、尧、舜、禹等人前后相继为主线,几乎把中国所有的上古神话都串起来,如盘古开天地、女娲补天、大禹治水等,这些都极大地激发着徐俊刚老师对上古世界的兴趣。

在硕博学习阶段,徐俊刚老师深受古文字学所带来的震撼,这就必须提到古文字大家林沄先生和导师吴良宝教授的授课方式。在“商周青铜器”课上,林沄先生从容地对着只有图片而无文字说明的PPT,将器型、年代等各种知识准确无误地向同学们输出,“听得我们如痴如醉”。平日和蔼的吴良宝教授上课很威严,他的课堂没有PPT,面前只放着一本《铭文选》,“所有东西都记在这里”,徐俊刚老师手指着脑袋说道。在这些古文字学大师的影响下,徐俊刚老师的知识记忆能力也得到了训练。

![]()

对于古文字学被称为“冷门绝学”的现象,徐俊刚老师给出了他的解释:其一,古文字学入门的门槛较高,“像爬山一样,它的山门在山腰处,而不是在山脚下”。而门槛高,同它的多学科交叉密切相关,古文字的学习者必须对中文、考古、历史等学科的知识都有所涉猎甚至精通,这或许促成了学问之“绝”。其二,古文字学是人文社会领域最接近科学的学科之一,“永远都在趋近、破解真相”,而不像文学作品研究那么生动、鲜活,这对感兴趣的人而言是一种吸引力,但却给未能真正融入其中的人留下了“枯燥乏味”的刻板印象,选择古文字学的人也相应减少,使之遇“冷”。

![]()

四、教

字形出处:《甲骨文合集》31621

【释文】:“教”,从攴从子、爻声,左下“子”为受教者,上“爻”为声符,右部“攴”象以手持棒,类似于今天的教鞭戒尺,表教训、教导之义,引申为教育、传授。标题取此引申义。

“我挺喜欢上课的,上课对我而言是一种放松。科研里的那些压力、焦虑、疲劳,当我往讲台上一站就全都忘了。”

“‘鱼 ’和‘熊掌 ’都要兼得。”

2018年,在朱崇科教授的热情和大海的深深吸引下,徐俊刚老师从自小生长、生活的东北,来到了中山大学中文系(珠海),自此换上了新的身份:研究者兼教学工作者。

刚来文珠时,徐俊刚老师无法有效平衡教学与研究之间的关系,回想授课的第一学期,他几乎将所有心力都用于教学、备课,研究也因此而迟滞。所幸,这一学期结束后,“古文字学”课程教案的框架已经形成,以后的教学只须在这基础上及时更新和增删修补即可。于是在课业之余,他有更多的心力进行科研。如今,徐俊刚老师结合实际情况,对自己的时间也有了更合理的把握。此外,文珠的学术特色也启发着徐俊刚老师拓展新的研究领域,如域外汉籍文献研究等。

作为教学工作者,徐俊刚老师的自我定位是:做古文字的“宣传队”和“播种机”。

面对大多数同学对古文字兴趣不浓厚、不会从事相关研究的现实问题,徐俊刚老师给“古文字学”课程定下的基本目标是通过自己的讲解让同学们“多知道一点,多认识一点”,从而开阔视野,拓宽知识面。为了强化“宣传”作用,提升学生兴趣,徐俊刚老师的课堂巧思频现。例如,在给19级的同学授课时,他曾亲手做了玺印、封泥等实体“教具”,更加直观生动地呈现“知识”。此外,摹写古文字材料、制作图文并茂的PPT、授课注重联系生活事物等,都是徐俊刚老师所运用过的引起学生共鸣的独特方式。

每当已毕业的学生发来消息,分享他们参观博物馆见到古文字学课上所提到的某个文物时,徐俊刚老师都非常欣慰,感觉已初步实现了自己作为“宣传队”的目标。而作为“播种机”,徐俊刚老师也有所收获。在其辅导下,已有同学顺利考取吉林大学古文字学的研究生,这对他而言是莫大的鼓舞。

![]()

五、博、趣

字形出处:簋,《殷周金文集成》4322;“侯少子簋”《殷周金文集成》4152

【释文】:“博”,从干(盾)从尃,“搏斗”之“搏”的本字,假借为“博大”之“博”,即《说文解字》中的“大通”,也即此处所取“多、广、大”之义。“趣”,从走、取声,本训为“疾”,含趋向之义,引申为兴趣、兴味。标题所取即此引申义。

“我们参观博物馆,和一般的大众肯定是不一样的,会更细致一点。”

听到“古文字视角下参观博物馆的体验如何”时,徐俊刚老师笑道:“看到跟古文字相关的,甭管是真是假,是实物还是图片,总要凑过去看一眼,这几乎成了一种职业习惯。”出土时间、地点、简介说明……每当踏入博物馆,这些信息都牵引着他的目光和脚步。而如果遇到古文字这个“老本行”,那么可能几小时都走不出博物馆了。徐俊刚老师绘声绘色地描述着自己对一些青铜器的观察过程:贴近玻璃看器身花纹,踮起脚尖看器物内壁铭文,高举手机拍摄器腹内部结构,一切都是为了更加细致地了解文物和镌于其上的文字。

![]()

谈起博物馆的趣事,徐俊刚老师当即举出两例。研二时,他随队前往湖南、湖北调研参观,并目睹了博物馆库房中的技师们修复文物的过程。“就像大家在电视上看到《我在故宫修文物》那样。”徐俊刚老师双手比出一个陶罐的形状:“比如陶罐,它只有半边留存,那些师傅就用石膏把残损的半边补全了。博物馆中一半红、一半白的陶罐就是这样修复而来的。”亲眼看到这样的工艺,他不禁感慨:“博物馆看精华,还是要走进后面的库房。”而在湖北省博物馆,徐俊刚老师聆听了编钟现场演奏的《欢乐颂》,这跨越千年的乐音至今仍会在他的文字学课堂上播放。

![]()

2020年,中文系(珠海)组织师生前往长沙调研,途中再次参观了湖南博物院。时隔多年重游,徐俊刚老师这次对皿方罍印象尤深,这也是其期盼已久的心愿。皿方罍身世传奇,刚出土时器盖、器身相分,前者留在中国,后者辗转卖到国外。2014年,通过多方努力与协商 ,器身终于回国,与器盖“破镜重圆”。“我一直想看皿方罍,那次亲眼看到时非常激动。当你所期待已久的终于实现,看时的感受是不一样的。”

![]()

六、新

字形出处:《甲骨文合集》31802

【释文】:甲骨文“新”,从木从辛,辛亦是声旁,又添加“斤”形,会用斧头伐木之意。假借为“新旧”之“新”,标题所取即此假借义。

“我们应该更主动地去创造这种宣传的渠道,让大众更多地接触古文字。”

对于近年来甲骨文表情包等古文字“出圈”现象,徐俊刚老师态度积极:“我个人是非常支持、鼓励这些的。”他认为公众对古文字有枯燥乏味的印象,很大原因在于其没有真正接触过古文字,这也反映了此方面的宣传仍然不够。“如果能吸引更多人参与到古文字的学习与研究中来,哪怕单纯帮助大众增长知识,我认为这都是很有价值的。”徐俊刚老师指出,从事古文字研究的专业人士需要承担古文字宣传的责任,同时他也鼓励年轻人加入研究与宣传的队伍中。年轻人对于自媒体、摄影剪辑等更为熟悉,对时下流行元素也更为敏锐,他们的加入也是一种“与时俱进”。

![]()

![]()

现在很多出土文献都可以通过电子版查阅,徐俊刚老师认为这已经是一种趋势。例如香港、台湾地区有诸多甲骨文、金文乃至汉简的检索系统,大陆在这一领域也在不断开拓。他以自己此前参与的“中华字库”项目为例:将甲骨至近代写本、刻本中的字形摘录出来,制作成可被计算机输入的矢量图像,并借此形成一种输入法,这也是古文字数字化的尝试。

此外,许多新技术在古文字领域的影响同样不容小觑。例如通过人工智能技术实现文字识别,甲骨碎片缀合,青铜器物断代,再譬如通过3D打印技术还原甲骨细节,便于研究实践。然而,徐俊刚老师也强调:此前需要记忆与经验的部分被人工智能取代,易使人对技术产生依赖,变得懒惰。“同学们仍要好好读古书,检索不是捷径,它只是帮你省点时间而已。”古文字学习没有捷径可走,即使是算法也离不开专业人士的检验确认。

勉 励

“古文字学的功夫不在古文字。”徐俊刚老师引用唐兰先生此句,作为对有志于文字学研究同学的提醒。“文字是人类的百科全书,它几乎记载了所有你想知道的、古代相关的知识。”他希望同学们不要把自己固化于文字本身,也不要为自己设限,而是拓展知识面,先做一个广博的人——没有广博的基础很难走向专精。

文字学作为一门厚积薄发的学问,有志于研究者需要有耐心、有信心,也要有“板凳坐得十年冷”的准备。徐俊刚老师也道出了研究中“山重水复疑无路”的可能困境,似乎览万卷书也无法抵达“柳岸花明又一村”。“这其实是古文字研究的常态,大家也要有耐心与信心,只要你持之以恒,一定有拨云见日的一天。”

最后,徐俊刚老师借法国哲学家雅克·德里达在著作《论文字学》里面的一句话与有志于文字学研究的同学们共勉:“在文字学方面成就超群的人将如日中天。”

推荐书目:

裘锡圭《文字学概要》

林沄《古文字学简论》

李学勤《古文字学初阶》

![]()